介護施設【機械浴の種類別入浴介助の手順】について解説!

こんにちは、特別養護老人ホームの介護福祉士【@しまぞー】です。

介護の三大介助は(排泄介助)(入浴介助)(食事介助)と言われています。

しまぞー

しまぞー今回は、三大介助の一つである、入浴介助,機械浴の種類とそれぞれの介助の流れを中心に解説します。

また、機械浴の紹介と共にそれぞれの動画をご用意いたしました。なお、動画の中の機械浴は、あくまでも複数ある機械浴の種類の中のひとつです。

この記事の内容は、あくまでも、私の経験上での内容になります。

この記事でわかる事

私は、グループホームや小規模多機能居宅介護の業態と、特別養護老人ホームの施設系の業態での就労経験があります。

この2つの業態の入浴の違いについて、表を用いて紹介します。

(表内の数値は、あくまでもおおよその数値です。施設により違います)

| グループホーム | 特別養護老人ホーム(介護施設) | |

| 入居人数 | 1ユニット9名 (2ユニット) 合計:18名 | 1ユニット10名 (施設全体10ユニット以上) 合計:100名から150名程度 |

| 1日の入浴人数 | ユニット当たり 7名から8名程度 | 70名程度(施設全体) |

| 入浴介助者の人数 | 1名 | 10名程度 (ユニット当たりヘルプ1名) |

| 1週間の入浴日数 | 2日から3日 | 2日から3日 |

※ユニットとは、一つの居住空間10名(少人数)ほどの入居者様の個室のことで、従来の大人数の施設との差別化を図った生活スタイルです。入浴には機械浴と言われる設備があります。

では、どちらの入浴介助が身体的に楽なのか。

私は、特別養護老人ホーム(介護施設)の方が楽だと思います!みなさんはどうでしょうか?

介護施設の機械浴,入浴介助の流れ

各ユニットは曜日により、その日の入浴者が決められています。

入浴者の衣類の準備

入居者の衣類準備

「シャツ」「上着」「ズボン」「くつした」「タオル」「バスタオル」

下着は「パンツ」or「おむつ」「パット」

これらをズボンでくるみ、手さげ袋に入れます。

機械浴の種類と対象者

- ストレッチャー浴(寝台浴):立位が取れない全介助の方

- チェア浴(座浴):歩行は出来ないが、つかまり立ちで立位が取れる方

- リフト浴:手引き歩行が出来る方

- 個浴(銭湯並みの浴槽スペースです):手引き歩行、もしくは自立歩行が出来る方

この設備が各階に用意されています。

入居者様がどの入浴設備を使うかは、それぞれのADL(日常生活動作)により決められています。

介護施設の入浴介助の流れ

特別養護老人ホームの入浴介助は、どのような流れで行われているのか説明します。

- まず、入居者のバイタルサインを計測します(体温、血圧、脈拍)その数値が異常であれば看護師に連絡。

- 入浴者の衣類を持って入浴場に誘導。衣類を入れた袋を車椅子のハンドルに引っ掛けて運ぶ。

- 入浴室に誘導したら、更衣介助者が入居者の衣類を脱衣していく。

- 更衣介助は私の施設では看護師が行っています。

医療従事者が入居者の肌を見て、傷、あざ、剥離、褥瘡等の痕がないかの確認をするためです。 - 浴椅子に座ったら足浴用のバケツに足を入れて頂く。

- シャワーの温度が温かくなったら、まず入居者様の手で温度を確認して頂く。

- 最初にシャワーをかける際は、心臓から遠い足もとに当てる。

心臓にショックを与えるのを避けるためです。いきなり心臓に近い上半身にシャワーを当ててはいけません。 - じょじょに上半身にお湯を当てていき、シャワーの温度に慣れて頂く。

- 頭から洗う。その後顔を洗い、タオルで頭と顔を拭く。

- 背中から首→手→胸→足(足裏含む)→別タオルにて陰部を洗います→そこで一旦、シャワーで体の泡を落とす。入居者に立っていただき、おしり、肛門を洗う。

- 入浴時間は3分から5分。

- 浴槽から出たら「かけ湯」(シャワーを体にかける)をする。

- 新しい衣類に着替える。

- 整容・・・頭をドライヤーで乾かします。足の指の間を中心にドライヤーで乾かす。

- ユニットに着替えた衣類を持って戻る。

※自立支援の観点で、自分で出来る事はやって頂くのが基本で、出来ないところをお手伝いします。

機械浴の種類別入浴介助:手順

私が経験した介護施設の各浴室には、上記に上げた3種類の機械浴と個浴の入浴設備があります。

それぞれ説明します。

機械浴:ストレッチャー浴

(足が不自由で立つことが出来ない入居者用)

最初は、 写真手前の台と浴槽の人が載っている台が合体しています。

ストレッチャー浴の入浴の手順と流れ

- 車椅子の方の上半身の衣類を脱衣する。

- 車椅子からストレッチャーに移乗(乗せ換える)介助します。そして下半身の衣類を脱衣する。

- 後はほとんどが「入浴介助の流れ」と同様。

- ストレッチャー浴の対象者は全介助(全ての動きを介助する)。

- ストレッチャー部分を浴槽に合体させ、入居者の載る台の部分だけ浴槽の上に移動する。

- リモコンにより浴槽が上がっていき体が浴室内に入る仕組み。

ストレッチャー浴の動画

※あくまでもストレッチャー浴のひとつです。動画は社会福祉法人蓬莱会様からお借りしました。

機械浴:チェア浴(座浴)

※写真後ろにお湯を張るシンクがあります。

(縦の補助手すりにつかまり立ちが出来る方用)

写真浴槽に入っているのが浴用イスです。

チェア浴の入浴の手順と流れ

- 車椅子で上半身を脱衣する。

- 入居者に、補助手すりにつかまり立ちをして頂き、その間に下半身の衣類を下げて、車椅子から浴用車椅子に乗り換える。

- 乗り換えたら上半身の衣類を脱衣。

- 空の浴槽に入居者を乗せた浴用車椅子を入れる。

- 扉を閉める。

- シンクの(お湯を張るボタン)を押して一気に浴室に入れる。

(ものの30秒くらいで浴槽内にお湯がたまります) - 退浴する際は(お湯を抜くボタン)を押すと一気に浴槽内のお湯がシンクに入りる。

- 空になればドアを開け退浴することが出来ます。

(※①)↓

- 対象者が立位をしっかり取れるのか?

- つかまり立ちが何秒耐えられるのか?

「つかまり立ちができるのか」「2人対応なのか」を瞬時に判断しなければならないため、介護職の力量が問われる場面です。その場で判断が必要になります。

チェア浴の動画

※あくまでもチェア浴のひとつです。動画は、にのみや恵正会様にお借りしました。

機械浴:リフト浴

写真浴槽の横にあるのが浴用イスです。

リフト浴の入浴の手順と流れ

- 車椅子で上半身を脱衣する。

- 車椅子をほぼリフト浴の前に着けて歩く。もしくは、介助者による手引き誘導でリフト浴の車椅子に乗り換える。

- 乗り換えたら下半身の衣類を脱衣する。

- 写真の浴用車椅子がリモコンにより上昇し、次に右に動き浴槽の上に位置させる。

- 下にさげるボタンで浴槽に入れる。

- 退浴はその逆のリモコン操作の流れ。

リフト浴の動画

※あくまでもリフト浴のひとつです。動画はデイサービスかわせみ様よりお借りしました。

今日は入浴介助についてご紹介させていただきました。この記事はあくまでも私の経験です。施設により、設備や入浴介助方法が違う事をご了承ください。

個浴

施設では個浴の呼称を一般浴とも言います。

この動画は teamforestsendai様よりお借りしました。

転職・就職を考えている方へむけて・・・

転職しようかな…と思ったら、まずは転職エージェントに無料相談

職場の人間関係に悩んでいる。会社に不満があるなど、このような悩みを解決するなら、ぶっちゃけ転職するのが一番現実的です。

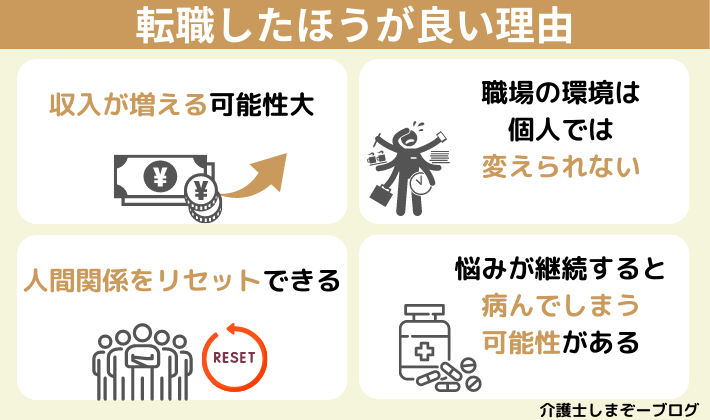

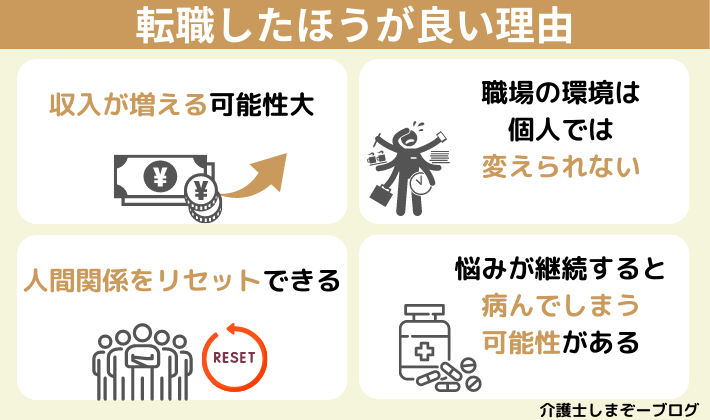

転職したほうが良い理由

なぜ転職した方がいいと言えるのでしょうか?

- 給料の良い条件で探せば、収入が増える可能性大

- 職場の環境は個人では変えられない

- 転職をすれば人間関係をリセットできる

- 悩みが継続すると精神的な負担から病んでしまう可能性がある

また、介護の職業が求める人材は能力より人柄重視です。さらに、介護業界が慢性的な人材不足のため、転職しやすい環境です。

私は介護職での転職を数多く経験していますが、転職のデメリットはほとんどありませんでした。

転職意思が決まったら転職エージェントに相談!

転職を一番楽に成功させるには、転職エージェントというプロに相談することです。

私の経験から、特に異業種から介護職へ転職する場合は、最初の就業先が肝心です。

何故かというと・・・

良い職場環境には良い仲間、良い指導者がいるのが常で、その出会いによって介護の仕事を続けることができるかの分かれ道。

また介護の職業は、仕事内容は同じでも介護の施設事業所によって

- 受け取れる給与が違う。

- 給与上げるためのキャリアアップに差がある。

そのため最初の第一歩を、介護の業界をよく知っている転職エージェントのアドバイザーに相談することで転職の失敗のリスクを低下させることができます。

では、数ある転職エージェントの中でどこが一番おすすめ?

と問われると、それはレバウェル介護(旧:きらケア

介護の転職エージェント一押し、レバウェル介護(旧:きらケア)

転職活動には、介護専門の転職エージェントである「レバウェル介護(旧:きらケア

>>レバウェル介護(旧:きらケア)の無料の相談・登録はこちら!

\カンタン1分登録/

非公開求人が多数登録

レバウェル介護(旧:きらケア)の求人数は最大級の19万件。

多くの求人の中から専任コンサルタントが、あなたにベストな求人を紹介します。

また転職エージェントの中でも珍しく、無資格・未経験者が応募できる求人があるのも特徴です。

なぜならレバウェル介護(旧:きらケア)では、介護の入り口の資格「介護初任者研修」を無料で受講できる制度があるからです。

そのため、施設、介護事業所から高い評価を受け、レバウェル介護(旧:きらケア)には多くの無資格・未経験OKの求人が集まってきます。

「これから介護に就職する方」はもちろん、「今、介護職で職場環境に悩んでいる方」におすすめできるのが、

「レバウェル介護(旧:きらケア

とはいえ、ブラックな環境は避けたいですよね。

もちろん、全ての介護の職場が悪いとは言いませんが、職場環境が悪いところはあります。

しかし、きらケア介護は専任のコンサルタントが紹介企業を入念にリサーチし、不安なあなたをしっかりサポートします。

>>レバウェル介護(旧:きらケア)の無料の相談・登録はこちら!

あなたが以下のような状況で誰かに相談したいなら

- 介護の仕事に興味があるので話を聞いてみたい

- サービス残業はもう嫌だ

- もっと休みがある施設で働きたい!

レバウェル介護(旧:きらケア

\カンタン1分登録/

未経験から経験者まで

更にくわしい「レバウェル介護(旧:きらケア)

一番のおすすめ転職エージェントはレバウェル介護(旧:きらケア)ですが、他の転職エージェントにもそれぞれの強みや特徴があります。

また、自身に合わないエージェントに絞って転職活動を行うと、その結果、合わない職場を紹介されてしまうという残念なケースも…

そこで下の記事では、介護専門の転職エージェントをランキング形式で紹介しています。その特徴と内容を詳細に比較した記事をぜひご覧ください。

ランキングの比較内容から、あなたが望む条件を強みにしているエージェントを2社程度に選んで利用するのが転職の成功の近道と考えます。

今日はブログを読んでいただきありがとうございます。また宜しくお願いします。

良かったらスマホにブックマークしてください。とても励みになります。

今日のサービスショット!