特定処遇改善加算により介護福祉士はいくらもらえるのか考察しました!

こんにちは、特別養護老人ホームの介護福祉士【@しまぞー】です。

特定処遇改善加算とは、2017年に閣議決定された10年勤続介護福祉士に8万円支給する制度のことです。

この特定処遇改善加算の支給に関しては、これまでいろいろな方法が検討されてきました。

しかし、この10年勤続介護福祉士に、8万円支給する制度は非常に難しい状況といえます。

本記事では主に特別養護老人ホームの特定処遇改善加算について、この加算により介護職員や他の職員がどのくらい給料が上がるのかパターンをふたつご用意し考察してみました。

しまぞー

しまぞー本記事は特定処遇改善加算が発表された当時の記事です。その間多少変更されていますが、制度の仕組みを知りたい方は参考になりますのでぜひご覧ください。

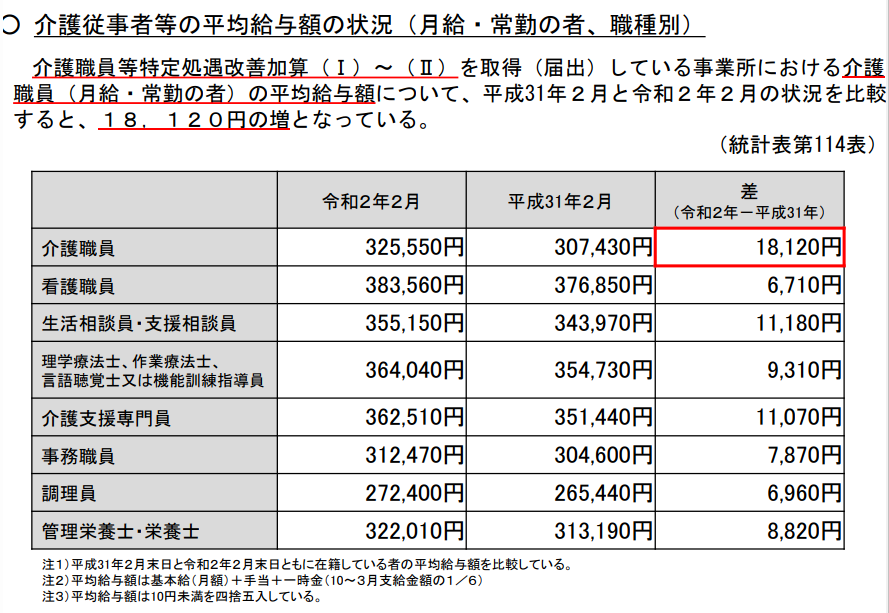

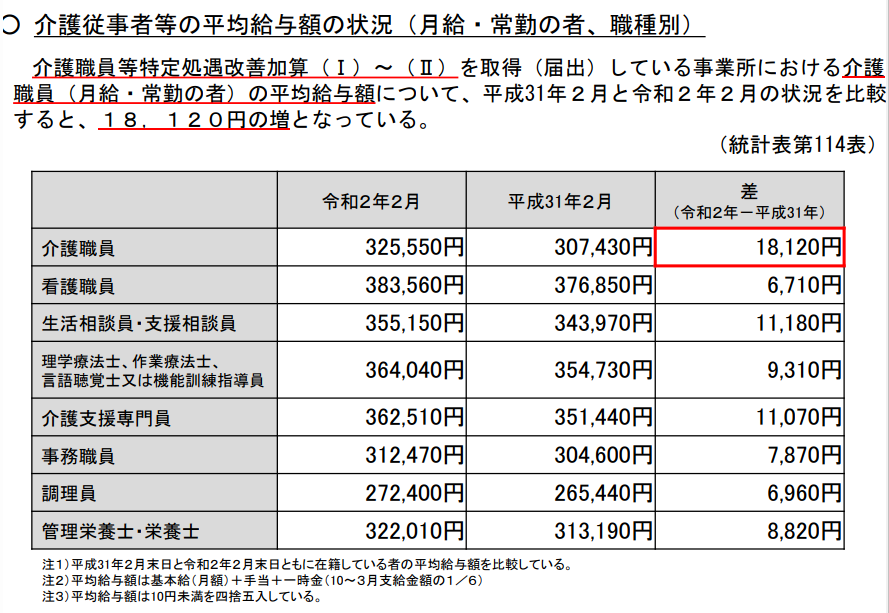

令和2年10月30日(2020年)に厚生労働省により、特定処遇改善加算の実態調査が行われました。

- 特定処遇改善加算の取得(届け出)をしている介護職員の平均給与額が平成31年2月から令和2年2月には18,120円上昇していることが分かりました。

- 特定処遇改善加算の取得事業所の10年勤続以上の職員の平均上昇額は20,740円

- 特定処遇改善加算の申請をしていない事業所の職員の平均上昇額は9,120円

本記事では特別養護老人ホームにフォーカスし、介護職員が10月以降いくら支給されるのか?計算(シュミレーション)してみました。

【特養】介護職の特定処遇改善加算3つの要件

最初に特定処遇改善加算の支給対象を見てみましょう

特定処遇改善加算の支給対象の職員を分けてみる

三段階に分けることになりました。

- 【A】10年勤続介護士もしくは技能、知識が優れているリーダークラス

- 【B】施設介護職員

- 【C】施設のその他の職員

※このABCの3段段階に分けた職員を理解するとわかりやすくなります。

特定処遇改善加算3つの請求要件

まず特定処遇改善加算の約束事(請求要件)です。

以下の3つの請求要件によって国への申請金額が決まります。

- 介護報酬

- 新加算の(Ⅰ)もしくは(Ⅱ)

- 介護業態別の加算率

それぞれ見ていきましょう!

①:介護報酬

※シュミレーションなので仮定の数字を当てはめます。一般的な特養ですが。

- 入居者が100名

- 要介護度が全員3

だとします。

要介護3の月の施設サービス費は23,280円です。(計算を簡単にするために23,000円とします。)

23,000円(個人負担1割)国保連の請求金額が9割、合計(10割)は23万円です。

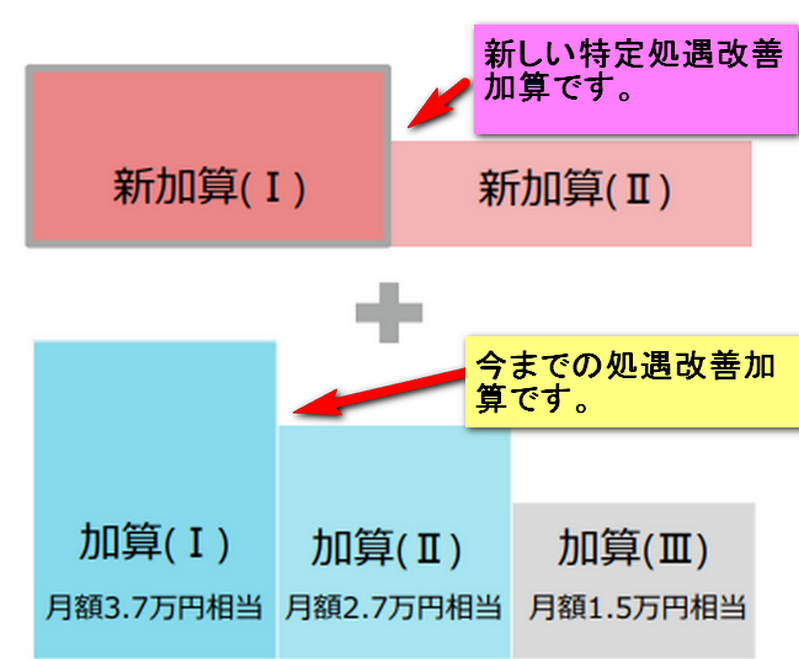

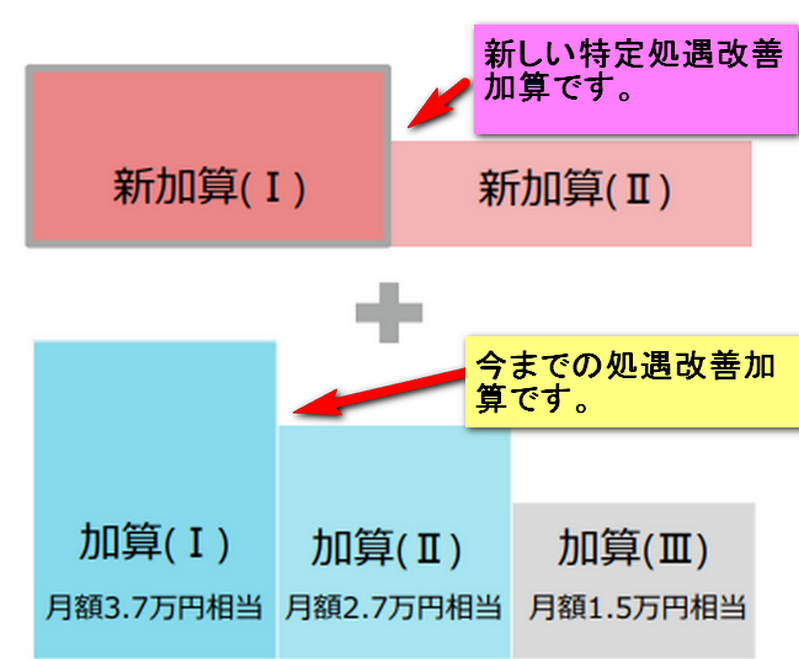

②:特定処遇改善加算の新加算(Ⅰ)(Ⅱ)取得要件

画像の加算(ⅠからⅢ)は今までの処遇改善加算です。

残念ながら新加算(特定処遇改善加算)を算定するには、現状の処遇改善加算を算定していなければ取得できません。

(特別養護老人ホームに関しては、処遇改善加算を取得していない施設はないと思います)。

※ 現⾏の処遇改善加算と別の加算です。つまりルール通りとなると、現行の処遇改善加算プラス8万円支給となります。

(冒頭で申し上げた通り特定処遇改善加算は10年勤続介護福祉士に、8万円支給する制度です)

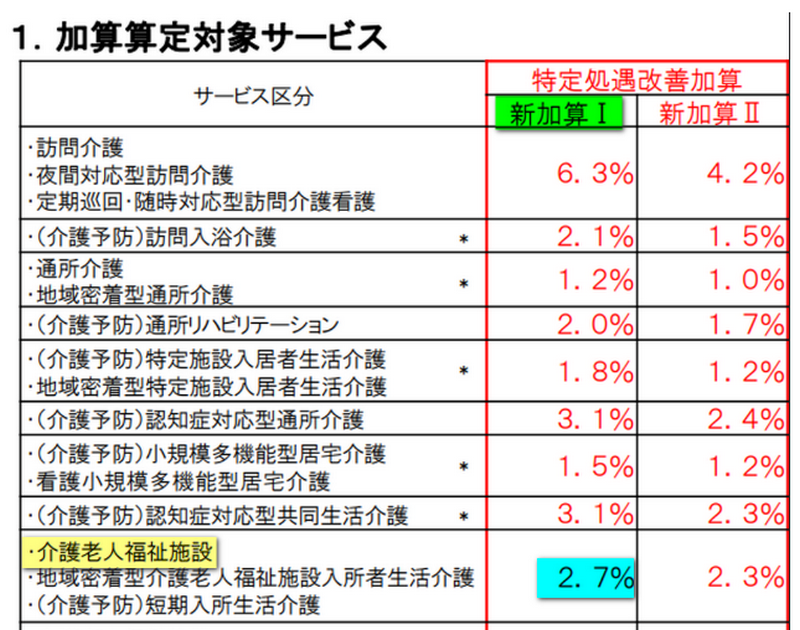

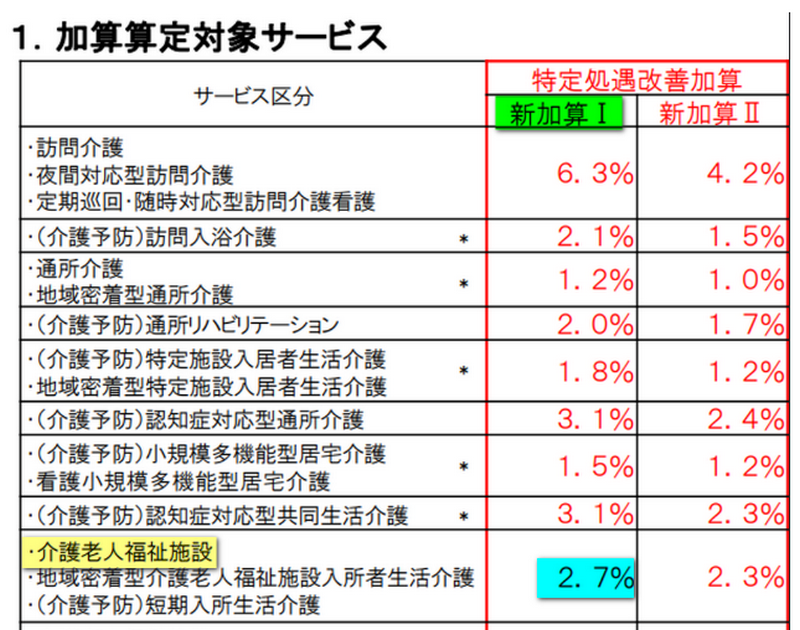

③:介護業態の加算率

今までの処遇改善加算同様、介護業態により加算率が違うのが特徴です。

一番高いのが、訪問介護の新加算Ⅰで介護報酬の6.3%です。(下の加算算定対象サービスより)

特定処遇改善加算シュミレーション【要介護3】の場合

※シュミレーションなので仮定の数字を当てはめます。

それでは、上記前提条件により

- 入居者が100名

- 介護度が全員3

とします。

月当たりの介護報酬が2,300万円(一人当たりの入居者の売り上げを月額23万円とした場合)を見てみます。

23万円が入居者100名の施設ですと、23万円✖100名=2,300万円

- 介護報酬2300万円

- 新加算(Ⅰ)を取得

- 加算率2.7%

黄色枠の特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は、特定加算が(Ⅰ)緑枠と黄色枠が交わった水色枠の加算率、は2.7%。

①2300万円(介護報酬)✖②2.7%(加算率)=62万円

※読者のみなさん、あと少しです頑張ってください。

ここで介護職員の人数ですが、

特別養護老人ホームの人員配置基準は入居者3名に対して介護職員1名です。

100名の入居者の人員配置基準は、3分の1=33名。

つまり100名の入居者に対して3分の1以上の33名の計算です。

33人の介護職員の一人当たりの支給額は、62万円÷33人は19,000円になります。

単純に、介護職員に等しく分配すると1人当たりは19,000円になるということです。

実際にこの算定により、介護職員はどの程度特定処遇改善加算を支給されるのでしょう。

ここからは、実際に8万円を支給される介護福祉士はどのくらいの規模となるのか?パターンを2つ仮定し計算していきましょう!

パターン①:10年勤続介護福祉士8万円支給を4人に支給した場合

33名(100名の入居者に対する介護職員の配置基準)の2分の1=16名が介護福祉士です。

(施設の場合は介護福祉士の人員率が半数以上で加算が取れるので仮定としました)

33名-4名=29名

【A】4名(10年勤続介護士もしくは技能、知識が優れているリーダークラス)

【B】29名(施設介護職員)

※追記:10年勤続がほかの事業所・施設のトータルでもいいようになりました。

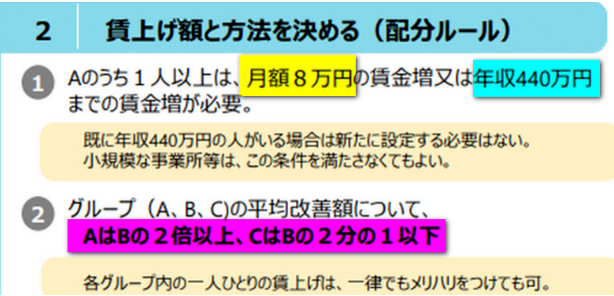

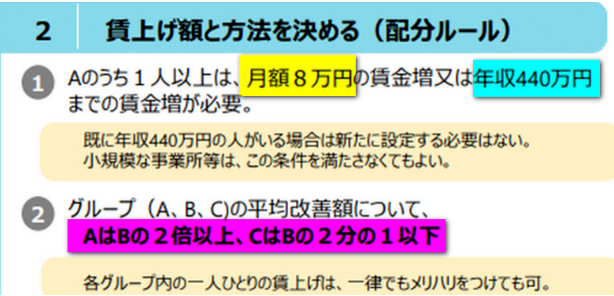

ここで再度配分ルールを示した表を掲載します

- 【A】8万円支給者もしくは、年収440万円のリーダークラス

- 【B】その他の介護職員

- 【C】介護職員以外の職員

4名(パターン1の条件)が上の表の(A)に値します。

そうなると【B】その他の介護職員は33名-4名で29名です。

4名✖8万円=32万円です。(10年勤続もしくは知識や技能が優れている年収440万円以上の 者。)

【A】8万円支給対象者4名に支給すると32万円です。

64万円(介護報酬原資)から32万円引くと32万円です。

つまり、介護福祉士4名に8万円使ってしまうと、32万円しか残りません。

32万円を【B】29名で分け合うことになります。

32万円を29名で分け合うと約11,000円です。

【B】他の介護職員には、一人当たり11,000円しか配分できません。

【C】の介護職員以外の職種にも2分の1以下ルールにより配分できます。

【C】に配分する場合は上記の(B)に配分する11,000円を少なくし配分することになります。

【C】が施設により何人在籍しているかにもよりますよね。

さらに、介護職員以外の配布などできるのでしょうか?

上の表から今一度、特定処遇改善加算の分配ルールを確認してみましょう。

上の表より私の仮定での支給を再度確認すると・・・

Aが10年勤続8万円支給、もしくはリーダークラスの技能・知識がある

Bそれ以外の介護職員(Aの2分の1以上を超えない)

Cが介護職員以外(Bの2分の1以上を超えない)です。

厚生労働省サイトより引用

パターン①により

【A】4名、【B】が29名です。

つまりこの仮定での計算では【A】に4名選んで8万円支給してしまうと、残りの原資は64万円ー32万円(8万円✖4名)=32万円を【B】29名の職員で分け合う。

さらには、介護職員以外の【C】の職員にも配らなければならないのです。

パターン②:10年勤続介護福祉士8万円支給を1人だけ支給した場合

1名✖8万円=8万円です。

(10年勤続もしくは知識や技能が優れている年収440万円以上の者)。

前提条件

33名-1名=32名

【A】1名(10年勤続介護士もしくは技能、知識が優れているリーダークラス))

【B】32名(施設介護職員)

【C 】その他職員

【A】シュミレーションの原資62万円から1人の介護福祉士を選んで8万円支給すると、残金は54万円です。

54万円を32名で分けうと、

【B】他の介護職員32名で、一人当たり17,000円になります。

【C】の介護職員以外の職種にも2分の1以下ルールにより配分できます。

【C】に配分する場合は上記の17,000円を少なくし配分することになります。

【C】が施設により何人在籍しているかにもよります。

いずれにしても、厚生労働省が決めたルールに従うなら、公平な分配をすることが非常に難しい状況だと思います。

ここで皆さんお気づきだと思いますが、介護職員が33名在籍する大きな施設の特定処遇改善加算の具体例です。

しかしシュミレーションでは、

パターン①の場合は8万円支給者を4名作る。

パターン②の場合は8万円支給者を1名作る。

パターン①のケースで、たとえ8万円支給者を施設の33名中4名作ったとしても、他に回すお金が少ないでしょう。

4名だとすると、リーダークラスというよりは、主任クラスの人材が当てはまると思います。

100名の入居施設だとするとユニットは10ユニットはありますよね。

リーダー10名に8万円を支給してしまうと80万円かかります。

その場合は、私のシュミレーションの特定処遇改善加算財源62万円では足りないです。

その他の介護職員やその他職員に分配する財源などないです。

もちろんわたしのシュミレーションでは要介護3で計算しましたので、要介護4であればもう少し金額は違ってきます。

平均要介護3の特別養護老人ホームで介護職員が33名在籍していた場合の結論

パターン①:8万円支給対象者4名にするとその他の介護職員は11,000円になる

64万円ー(8万円✖4名=32万円)=32万円

33名-4名=29名

32万円÷29名=11,000円

パターン②:8万円支給対象者1名にするとその他の介護職員は17,500円になる

64万円-(8万円✖1名=8万円)=56万円

33名-1名=32名

56万円÷32名=17,500円

特定処遇改善加算シュミレーション【要介護4】の場合

要介護3の場合と同じ条件

- 入居者が100名

- 介護度が全員3

特別養護老人ホームで要介護4で試算した場合も少し紹介していきましょう。

月あたり要介護4の施設サービス費は25,200円です。

月25,200円の10割=25万円✖100名=2500万円

2500万円✖2.7%=67万円(要介護4の特定の原資)

平均要介護4の施設ならば、特定処遇改善加算の金額(原資)は月あたり67万円です。

平均要介護3の場合は62万円でしたね。

結論としては10年勤続8万円もしくはリーダークラスの年収440万円は、非常にハードルが高く全員にいきわたるのは難しい困難な仕組みになっているのがお解りになると思います。

平均要介護4の特別養護老人ホームで介護職員が33名在籍していた場合

パターン①:8万円支給対象者4名にするとその他の介護職員は12,000円になる

67万円ー(8万円✖4名=32万円)=35万円

33名-4名=29名

35万円÷29名=12,000円

パターン②:8万円支給対象者1名にするとその他の介護職員は18,500円になる

67万円-(8万円✖1名=8万円)=59万円

33名-1名=32名

59万円÷32名=18,500円

つまり、8万円の対象者を4名から1名に減らすと一人当たりの支給額は6000円増えることになります。

そのため、今後原資は増やしていかないと一人当たりの支給額が減少していくでしょう。

今回の特定処遇改善加算は、これから見直しが必要となるでしょう。

転職・就職を考えている方へむけて・・・

転職しようかな…と思ったら、まずは転職エージェントに無料相談

職場の人間関係に悩んでいる。会社に不満があるなど、このような悩みを解決するなら、ぶっちゃけ転職するのが一番現実的です。

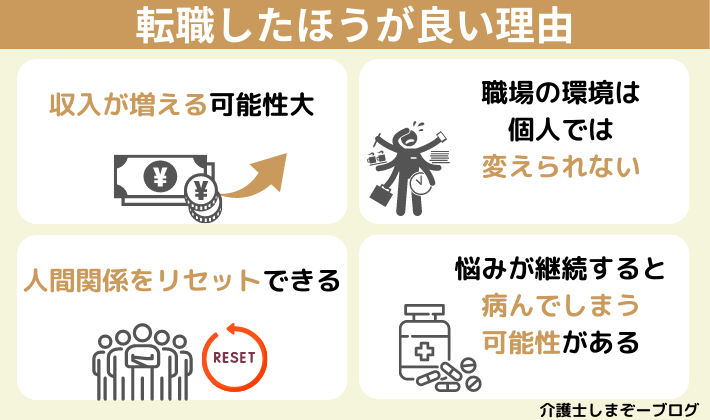

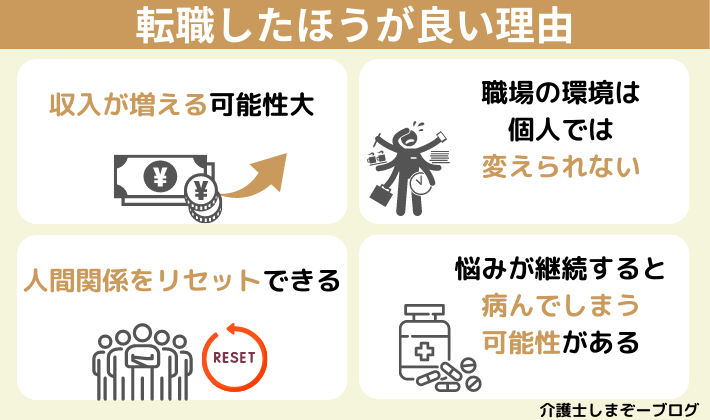

転職したほうが良い理由

なぜ転職した方がいいと言えるのでしょうか?

- 給料の良い条件で探せば、収入が増える可能性大

- 職場の環境は個人では変えられない

- 転職をすれば人間関係をリセットできる

- 悩みが継続すると精神的な負担から病んでしまう可能性がある

また、介護の職業が求める人材は能力より人柄重視です。さらに、介護業界が慢性的な人材不足のため、転職しやすい環境です。

私は介護職での転職を数多く経験していますが、転職のデメリットはほとんどありませんでした。

転職意思が決まったら転職エージェントに相談!

転職を一番楽に成功させるには、転職エージェントというプロに相談することです。

私の経験から、特に異業種から介護職へ転職する場合は、最初の就業先が肝心です。

何故かというと・・・

良い職場環境には良い仲間、良い指導者がいるのが常で、その出会いによって介護の仕事を続けることができるかの分かれ道。

また介護の職業は、仕事内容は同じでも介護の施設事業所によって

- 受け取れる給与が違う。

- 給与上げるためのキャリアアップに差がある。

そのため最初の第一歩を、介護の業界をよく知っている転職エージェントのアドバイザーに相談することで転職の失敗のリスクを低下させることができます。

では、数ある転職エージェントの中でどこが一番おすすめ?

と問われると、それはレバウェル介護(旧:きらケア

介護の転職エージェント一押し、レバウェル介護(旧:きらケア)

転職活動には、介護専門の転職エージェントである「レバウェル介護(旧:きらケア

>>レバウェル介護(旧:きらケア)の無料の相談・登録はこちら!

\カンタン1分登録/

非公開求人が多数登録

レバウェル介護(旧:きらケア)の求人数は最大級の19万件。

多くの求人の中から専任コンサルタントが、あなたにベストな求人を紹介します。

また転職エージェントの中でも珍しく、無資格・未経験者が応募できる求人があるのも特徴です。

なぜならレバウェル介護(旧:きらケア)では、介護の入り口の資格「介護初任者研修」を無料で受講できる制度があるからです。

そのため、施設、介護事業所から高い評価を受け、レバウェル介護(旧:きらケア)には多くの無資格・未経験OKの求人が集まってきます。

「これから介護に就職する方」はもちろん、「今、介護職で職場環境に悩んでいる方」におすすめできるのが、

「レバウェル介護(旧:きらケア

とはいえ、ブラックな環境は避けたいですよね。

もちろん、全ての介護の職場が悪いとは言いませんが、職場環境が悪いところはあります。

しかし、きらケア介護は専任のコンサルタントが紹介企業を入念にリサーチし、不安なあなたをしっかりサポートします。

>>レバウェル介護(旧:きらケア)の無料の相談・登録はこちら!

あなたが以下のような状況で誰かに相談したいなら

- 介護の仕事に興味があるので話を聞いてみたい

- サービス残業はもう嫌だ

- もっと休みがある施設で働きたい!

レバウェル介護(旧:きらケア

\カンタン1分登録/

未経験から経験者まで

更にくわしい「レバウェル介護(旧:きらケア)

一番のおすすめ転職エージェントはレバウェル介護(旧:きらケア)ですが、他の転職エージェントにもそれぞれの強みや特徴があります。

また、自身に合わないエージェントに絞って転職活動を行うと、その結果、合わない職場を紹介されてしまうという残念なケースも…

そこで下の記事では、介護専門の転職エージェントをランキング形式で紹介しています。その特徴と内容を詳細に比較した記事をぜひご覧ください。

ランキングの比較内容から、あなたが望む条件を強みにしているエージェントを2社程度に選んで利用するのが転職の成功の近道と考えます。

今日はブログを読んでいただきありがとうございます。また宜しくお願いします。

良かったらスマホにブックマークしてください。とても励みになります。

本記事の出典元:厚生労働省(2019年度介護報酬改定について~介護職員の更なる処遇改善~)

今日のサービスショット!